[名人小传] 潘懋元,1920年8月生,广东汕头人,著名教育家。中国高等教育学科创始人,英国赫尔大学荣誉科学博士。“全国教书育人楷模”、“国家有突出贡献专家”、“中国杰出人文社会科学家”、“中国当代教育名家”。在小学、中学、大学任教多年,曾任厦门大学副校长、顾问;兼任国务院学位委员会教育学科评审组召集人、中国高等教育学会副会长、全国高等教育学研究会理事长、全国杨贤江教育研究会理事长、全国高等教育自学考试研究委员会主任等。出版著作50余部,发表论文500余篇,获得省部级以上奖励40余项。现为厦门大学教育研究院名誉院长、博士生导师,中国高等教育学会高等教育学专业委员会终身名誉理事长等。

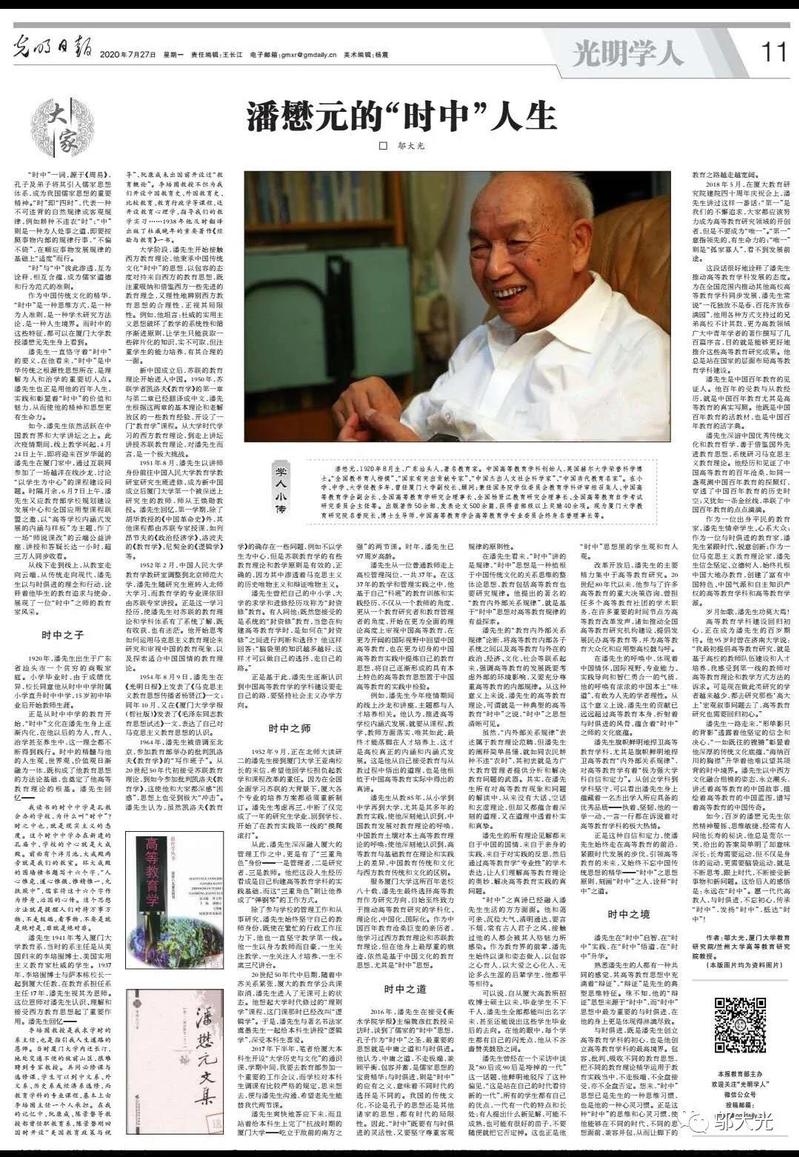

潘老师油画

“时中”一词,源于《周易》,孔子及其弟子将其引入儒家思想体系,成为我国儒家思想的重要精神。“时”即“四时”,代表着一种不可违背的自然规律或客观规律,例如耕种不违农“时”;“中”则是一种为人处事之道,即要按照事物内部的规律行事,“不偏不倚”,在顺应事物发展规律的基础上“适度”而行。“时”与“中”彼此渗透,互为诠释,相互含蕴,成为儒家道德和行为范式的准则。“时中”,作为中国传统文化的精华,是一种思维方式,是一种为人准则,是一种学术研究方法论,是一种人生境界。而时中的这些特征,都可以在厦门大学潘懋元老师身上看到。

如今潘老师依然活跃在中国教育界和大学的讲坛上。此次疫情期间,线上教学兴起,4月24日上午,即将迎来百岁华诞的潘老师在厦门家中,通过互联网参加了一场越洋在线沙龙,讨论“以学生为中心”的课程建设问题,来自美国、澳大利亚和国内的高等教育学者参加了沙龙。时隔月余,6月7日上午,潘老师应教育部学校规划建设发展中心和全国应用型课程联盟之邀,以“高等学校内涵式发展的内涵与样板”为主题,作了一场《师说课改》云端公益讲座,讲授和答疑长达一小时,超三万人同步收看了此次线上讲座。从线下走到线上,从教室走向云端,从传统走向现代,潘老师以其与时俱进的理念和行动,诠释着他毕生的教育追求与使命,展现了一位“时中之师”的教育家风采。

一、“时中之子”:在多元教育思想的碰撞中成长

1920年,潘懋元老师出生于广东省汕头市一个贫穷的商贩家庭。小学毕业时,由于成绩优异,校长同意他从时中中学的附属小学直升时中中学,15岁初中毕业后开始教师生涯。正是从时中中学的教育开始,“时中”文化就在潘老师身上逐渐开始内化,在他以后的为人、育人、治学甚至养生中,这一理念都不断得到践行。时中的精髓与他的人生观、世界观、价值观日渐融为一体,既构成了他教育思想的方法论基础,也奠定了他高等教育理论的根基。潘老师回忆:

我读书的时中中学是孔教会办的学校,为什么叫“时中”?时之中也,就是现实主义的态度。这个时中中学办在新建的孔庙中,学校的中心就是大成殿。前面有个泮月池,大成殿两旁就是我们的教室。环大成殿的围墙横书题写十六个字,“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,儒家将这十六个字作为修身、治国的心传。这个思想方法就是提醒人们对待万事万物,不走极端,看事物,不要是就是绝对是,非就是绝对非。

带着时中中学留下的文化烙印,潘老师开始了他的大学时代。从历史的长河看,中国近代高等教育经历了从学习日本到学习欧美再到后来学习苏联的三次历史性转换。潘老师所处的大学时代,正是西方教育思想在中国高等教育占主导地位的时期,西方教育思想既对他少年时代形成的中国传统文化观念产生了冲击,也打开了他看世界的一扇窗。

潘老师1941年考上厦门大学教育系,当时的系主任是从美国归来的李培囿博士,美国实用主义教育家杜威的学生。1937年李培囿博士与萨本栋校长一起到厦大任教,在教育系担任系主任17年,潘老师视其为恩师。这位恩师对潘老师认识、理解和接受西方教育思想起了重要作用。潘老师回忆:

李培囿教授是我求学时的系主任,也是指引我人生道路的恩师。当时厦门大学内迁长汀,地处交通不便的敌前山区,很难聘到专家教授。共同必修课与选修课,学生可以到中文系、外文系、历史系或经济系选修,而教育学科的专业课程,基本上由李培囿主任一个人承担。在我的记忆中,阮康成、陈景磐等教授都曾任职教育系,陈景磐刚回国时开设“美国教育政策与视导”,阮康成未出国前开设过“教育概论”。李培囿教授不但为我们开设中国教育史、外国教育史、比较教育、教育行政学等课程,还开设教育心理学,指导我们的教学实习。……1938年他及时翻译出版了杜威晚年的重要著作《经验与教育》一书。

大学阶段的潘老师开始接触西方教育理论,他秉承中华传统文化 “时中”的思想,以包容的态度对待来自西方的教育思想,既注重吸纳和借鉴西方一些先进的教育理念,又理性地辨别西方教育思想的合理性,正视其局限性。例如,他坦言:杜威的实用主义思想破坏了教学的系统性和循序渐进原则,让学生只能获取一些碎片化的知识,实不可取,但注重学生的能力培养,有其合理的一面。

新中国成立后,苏联的教育理论开始进入中国。1950年,苏联学者凯洛夫《教育学》的第一章与第二章已经翻译成中文,潘老师根据这两章的基本理论和老解放区的一些教育经验,开设了一门“教育学”课程。从大学时代学习的西方教育理论,到走上讲坛讲授苏联的教育理论,对潘老师而言,是一个极大挑战。

1951年8月,潘老师以讲师身份前往中国人民大学教育学教研室研究生班进修,成为新中国成立后厦门大学第一个被保送上研究生的教师,师从王焕勋教授。潘老师回忆,在第一个学期,除了胡华教授的《中国革命史》外,其它课程都由苏联专家授课,如列昂节夫的《政治经济学》、洛波夫的《教育学》、尼契金的《逻辑学》等。1952年2月,中国人民大学教育学教研室调整到北京师范大学,潘老师随研究生班到北师大学习,教育学的专业课依旧由苏联专家讲授。正是这一学习经历,使潘老师对苏联的教育理论和学科体系有了系统了解,既有收获、也有迷茫。他开始思考如何运用马克思主义教育理论来研究和审视中国的教育现象,以及探索适合中国国情的教育理论。

1954年8月9日,他在《光明日报》上发表了《马克思主义教育思想传播者杨贤江》一文;同年10月,他又在《厦门大学学报(哲社版)》发表了《毛泽东同志教育思想试述》一文,表达自己对马克思主义教育思想的认识。1964年,潘老师被借调到北京,参加教育部举办的批判凯洛夫《教育学》的“写作班子”。从20世纪50年代初接受苏联教育理论,到如今参加批判凯洛夫《教育学》,这使他和大家都深感“困惑”,在思想上也受到了极大“冲击”。潘老师认为,虽然凯洛夫《教育学》的确存在一些问题,例如不以学生为中心,但是苏联教育学的有些教育理论和教学原则是有效的、正确的,因为其中渗透着马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义。

潘老师曾把自己的中小学、大学的求学和进修经历戏称为“封资修”教育。有人曾问潘老师:既然您接受的是系统的“封资修”教育,当您在构建高等教育学时,是如何在“封资修”之间进行判断和选择?他回答说:“脑袋里的知识越多越好,这样才可以做自己的选择,走自己的路。”正是基于此,潘老师逐渐认识到中国高等教育学的学科建设要走自己的路,要坚持社会主义办学方向。

潘老师少年时代照片

二、“时中之师”:在中国大地的教育土壤中深耕

1952年9月,正在北师大读研究生二年级的潘老师接到王亚南校长来信,希望他回到学校担负起教学和课程改革的重任。因为在全国全面学习苏联的大背景下,厦门大学各个专业的培养方案都需要重新制订。潘老师考虑再三,中断了仅完成了一年的研究生学业,回到学校,开始了在教育实践第一线的“摸爬滚打”。从此,潘老师深深地融入了高校管理工作之中,更是有了“三重角色”身份:一是管理者,二是研究者,三是教师。他把这一阶段的经历看成是自己构建高等教育学科的实践基础,而这“三重角色”使他养成了“弹钢琴”的工作方式。

在高校管理者的经历方面,1952年9月,潘老师回到学校任教务处教务科科长;同年12月6日,厦大成立“教学改革委员会”,王亚南校长兼任主任,潘老师被任命为教学改革委员会秘书科科长,一直至1954年12月。1956年11月,潘老师转任教务处教学研究科科长;1958年2月,学校成立教学科学研究处,他被任命教学科学研究处副处长;1962年4月,任厦大教务处代处长;三个月后,任教务处处长。1978年12月,潘老师开始担任厦门大学副校长,分管教学工作。1984年9月,潘老师由副校长改任学校顾问,至1989年9月。潘老师在担任副校长期间,厦大海外函授部于1980年11月更名为海外函授学院,潘老师被任命为海外函授学院院长,直到1987年。从教务处的科长到副校长再到学校顾问,一共37年。

在高教研究者的经历方面,1952年11月,潘老师开始任厦大教育系教育学教研室主任;1952年12月17日,又被任命为新设立的教育学教学研究指导组主任,开始承担全校各专业本科生的教育学、分科教材教法等课程。1954年7月,厦大教育系作为院校调整的对象,并入福建师范学院,但仍保留着一个校直属的教育学教研组(后改为教研室),潘老师担任教研组(室)主任,承担为厦大培养中学教师的任务,在汉语言文学、历史、动物、植物、数学等专业开设教育学、分科教材法等课程,并指导这些专业的大学生教育实习。1964年,他被借调到北京,参加教育部举办的批判凯洛夫的“写作班子”,随后,厦大的直属教育学教研室被撤销。在教育部的“写作班子”也解散之后,潘老师被留在教育部直属的中央教育研究所任马克思主义教研组组长,专门从事教育研究,经常到天津、山西、河北等地调研半工半读、农村中学,直到“文革”发生。1978年5月27日,在他的倡议下,中国第一个以高等教育为研究对象的专门科研机构——“厦门大学高等学校教育研究室”成立,潘老师兼任室主任。长达37年的高校管理经历,使他深切地感受到建立高等教育学科的必要性与紧迫性,因为他切身体验到:“大学什么都研究,就是不研究自己。”

除了参与学校的管理工作和从事研究,潘老师始终坚守自己普通教师的身份,既使在繁忙的行政工作压力下,他也一直坚守在教学第一线。他一生以自己身为教师而自豪,一生关注教学,一生关注人才培养,一生不离开三尺讲台。

20世纪50年代中后期,随着中苏关系紧张,学校教育学的公共课取消,潘老师进入了无课可上的状态。他想起了大学时代修过的《理则学》课程,这门课程此时已经改叫《逻辑学》,于是潘老师与著名书法家虞愚一起给本科生讲授《逻辑学》,深受本科生喜爱。2017年下半年,笔者给本科生开设“大学历史与文化”的通识课,学期中间,我要去教育部参加一个重要的工作会议,而学校对本科生调课有比较严格的规定,思来想去,我与潘老师沟通,希望老先生能替我代两节课。潘老师爽快地答应下来,而且站着给本科生上完了《抗战时期的厦门大学——屹立于敌前的南方之强》两节课,时年潘老师已97周岁高龄。

潘老师从一位普通教师走上高校管理岗位,一共37年。在这37年的管理实践中,潘老师基于自己“科班”的教育训练和实践经历,不仅从一个教师的角度,更从一个教育研究者和教育管理者的角度,开始在更为全面的理论高度审视中国高等教育,在更为开阔的国际视野中回望中国高等教育,也在更为切身的中国高等教育实践中提炼自己的教育思想,将自己逐渐形成的具有本土特色的高等教育思想置于中国高等教育的实践中检验。例如,潘老师今年疫情期间的线上沙龙和讲座,其主题都与人才培养相关。他认为,推进高等学校内涵式发展,就要从课程、教学、教师方面落实,惟其如此,最终才能落脚在人才培养上,这才是高校真正的内涵和内涵式发展。这是他从自己接受教育与从教的过程中悟出的道理,也是他根植于中国高等教育实际中得出的真谛。

潘老师从教85年,从小学到中学再到大学,尤其是他的多年教育实践,使他深刻地认识到中国教育发展对教育理论的呼唤,中国教育土壤对本土高等教育理论的呼唤,使他深刻地认识到高等教育与基础教育在理论和实践上的差异,中国教育传统和文化与西方教育传统和文化的区别。服务厦门大学这所百年老校八十载,潘老师最终选择了高等教育作为研究方向,自始至终致力于推动高等教育研究的学科化、理论化、中国化、国际化。作为中国百年教育沧桑巨变的亲历者,他学习过西方的教育理论和苏联的教育理论,但在他身上最厚重的痕迹,依然是基于中国文化的教育思想,尤其是“时中”思想。

潘老师在学校参加学术活动

三、“时中之道”:在为人治学的体悟中成熟

从时中中学走出来的潘老师,一直恪守着时中的要义。在他看来,“时中”是中华传统之根源性思想所在,是理解为人和治学的重要切入点。潘老师也正是用他的百年人生在实践和彰显着“时中”的价值和魅力,从而使他的精神和思想更有生命力。

2016年,潘老师在接受《衡水学院学报》主编魏彦红教授采访时,谈到了儒家的“时中”思想。他说孔子作为时中之圣,最重要的思想就是中庸之道和与时俱进。他以史例说明,治理国家需要儒家思想,而“革命”往往就要“打倒孔家店”。而用儒家思想治理国家也好,治学也好,则要与时俱进,要按照“时中”精神把古代思想之精华与现实社会的发展相结合。他认为,中庸之道,不走极端,兼顾平衡,包容并蓄,是儒家思想的宝贵精华;与时俱进则是“时中”的应有之义,意味着不同时代的选择是不同的。我国的传统文化,不论是孔子的思想还是其他,都有时代的局限性。因此 “时中”既要求与时俱进的灵活性,又要坚守尊重客观规律的原则性。

在潘老师看来,“时中”讲的是规律,“时中”思想是一种植根于中国传统文化的关系思维的整体论思想,教育包括高等教育也要研究规律。他提出的著名的“教育内外部关系规律”,就是基于“时中”思想对高等教育规律的有益探索。潘老师的“教育内外部关系规律”论断,将高等教育内部各子系统之间以及高等教育与外在的政治、经济、文化、社会等联系起来,强调高等教育的发展既要考虑外部的环境影响,又要充分尊重高等教育的内部规律。从这种意义上来说,潘老师的高等教育理论,可谓就是一种典型的高等教育“时中之说”,“时中”之思想清晰可见。

虽然“内外部关系规律”表述属于教育理论范畴,但潘老师的表述简单易懂,就像农民耕种不违“农时”,其初衷就是为广大教育管理者提供分析和解决教育问题的武器。其实,在潘老师所有对高等教育现象和问题的解读中,从来没有大话、空话和玄虚的理论,但却又都蕴含着深刻的道理,又在道理中透着朴实和真挚。潘老师的所有理论见解都来自于中国的国情,来自于亲身的实践,来自于对实践的反思。然后通过高等教育学的“专业性”的学术表达,让人们理解高等教育理论的奥妙,解决高等教育实践的真问题。

“时中”之真谛已经融入到潘老师的方方面面。他和蔼可亲、沉稳大气、清明通达、要言不烦,常有古人君子之风,和他接触过的人都会被他的人格魅力所感染。作为教育界的前辈,他始终以谦和的姿态做人,以包容之心育人,以大爱之心化人,无论多么生涩的后辈学生,他都平等相待。可以说,自从厦门大学高教所招收博士硕士以来,毕业学生不下千人,潘老师全部都能叫出名字,甚至还能说出这些学生毕业后的去向。在他的眼中,每个学生都有自己的闪光点,他从不吝啬赞美鼓励之词。潘老师曾经在一个采访中谈及“80后或90后是垮掉的一代”的话题时,鲜明地驳斥了这种偏见。他认为“这是站在自己的时代看待新的一代”,所有的学生都有自己的优点,一代有一代的特点和长处;有人提出什么新见解,可能不成熟,也可能有很好的苗子,不要随便就把它否定掉。这也正是他“时中”思想里的学生观和育人观。

改革开放后,潘老师的主要精力集中于高等教育研究。20世纪80年代以来,他参与了许多高等教育重大决策的咨询,曾担任多个高等教育社团的学术职务,在许多重要的时间节点为高等教育改革发声。诸如推动全国高等教育研究机构建设、提倡发展民办高等教育,并为高等教育大众化和应用型高校鼓与呼。在潘老师的呼唤中体现着中国情怀、国际视野、专业能力、实践导向和智仁勇合一的气质,他的呼唤中具有浓浓的中国本土“味道”,有敢为人先的学者理性。从这个意义上说,他的贡献却已经远远超过了高等教育本身,折射着与时俱进的风骨,蕴含着“时中之师”的文化底蕴。

潘老师旗帜鲜明地捍卫高等教育学科,尤其是旗帜鲜明地捍卫高等教育“内外部关系规律”,似乎永远对高等教育学有着“极为强大学科自信和定力”。从他创立学科到他对学科的坚守,可以看出他身上蕴藏着一个学者所应具备的全部优秀品质:执着、坚韧,他的一举一动、一言一行都在诉说着对高等教育学科极大的热情。正是这种自信和定力,使他始终走在高等教育的前沿,紧跟时代发展的步伐,引领高等教育的未来,又始终不忘中国传统思想的精华——“时中”之思想原则,这本身也很好地刻画了 “时中之人”,诠释了“时中之道”。

2008年潘老师带博士生在井冈山大学调研

四、“时中之境”:在方寸海纳的境界中升华

潘老师在“时中”启智,在“时中”实践,在“时中”悟道,在“时中”升华。熟悉潘老师的人都有一个共同的感觉,他的高等教育思想中充满着“辩证”,“辩证”是先生的典型思维特征。殊不知,他的“辩证”思想来源于“时中”,而“时中”思想中最为重要的与时俱进,在他的身上更是体现的淋漓尽致。

与时俱进,既是潘老师创立高等教育学科的初心,也是他创立高等教育学科的最高境界。包容,批判、吸收不同的教育思想,把不同的教育理论之精华运用于他的教育实践当中,不走极端,不全盘接受,亦不全盘否定。想来“时中”思想已经是先生的一种思维习惯,也是他的一种心灵习惯。正是这种“时中”的思维和心灵习惯,使他能够在不同的时代、不同的思想面前,兼容并包,从而让脚下的教育之路越走越宽阔。

2018年5月,在厦大教育研究院建院四十周年庆祝会上,潘老师讲过这样一番话:“第一”是我们的不懈追求,大家都应该努力成为高等教育研究领域的开创者,但是不要成为“唯一”。“第一”意指领先的、有生命力的;“唯一”则是“孤家寡人”,看不到发展前途。这段话很好地诠释了潘老师在推动高等教育学科发展的态度。为了在全国范围内推动其他高校高等教育学科同步发展,潘老师常说“一花独放不是春,百花齐放春满园”。他用各种方式支持过的兄弟高校不计其数,更是为高教领域的广大中青年学者的著作撰写了几百篇序言,目的就是能够更好地推介这些高等教育研究成果。他总是站在国家的层面布局高等教育学科建设。

潘老师是中国百年教育的见证人。他百年受教与从教的经历,就是中国百年教育尤其是高等教育的真实写照。他既是中国百年教育的活教材,也是中国百年教育的活字典。潘老师深谙中华优秀传统文化和教育哲学,善于借鉴国外先进教育思想,系统研习了马克思主义教育理论,他所经历和见证的中国高等教育百年沧桑。如同一盏观测中国百年教育的探照灯,穿透了中国百年教育的历史时空;又犹如一条金丝线,串联了中国百年教育的点点滴滴。

作为一位出身平民的教育家,潘老师情牵学生、心系大众;作为一位与时俱进的人民教育家,潘老师紧跟时代、锐意创新;作为一位马克思主义教育理论家,潘老师信念坚定、立德树人,始终扎根中国大地办教育,创建了富有中国特色、中国气派和自主知识产权的高等教育学科和高等教育学派。

岁月如歌,潘老师功莫大焉!高等教育学科建设回归初心正在成为百岁先生的期待。他95岁时曾在济南大学说:“我最初提倡高等教育研究,就是基于高校的教师队伍建设和人才培养,我感受到第一线的教师对高等教育理论和教学方式方法的诉求。可是现在做此类研究的学者越来越少,都去研究那些‘高大上’宏观叙事问题去了,高等教育研究也需要回归初心。”

潘老师一路走来,“形单影只的身影”透露着他坚定的信念和决心,“一如既往的铿锵”彰显着他深厚的传统文化底蕴,“海纳百川的胸襟”升华着他难以望其项背的时中境界。潘老师以中西方文化融合楷模的姿态,永立潮头,讲述着中国高等教育的故事,描绘着高等教育的中国蓝图,谱写着高等教育的中国传奇。

如今,百岁的潘懋元老师依然精神矍铄、思维敏捷,经常有人问他保持长寿的秘诀,他总是莞尔一笑,给出的答案简单明了却意味深长:长寿需要运动,但不仅是身体的运动,更需要脑袋运动,就是不断思考,跟上时代,不断接受新事物和新问题。这给后人的感悟是:永远在“时中”。愿一代代高教人,与时俱进,不忘初心,传承“时中”,发扬“时中”,抵达“时中”!(该文发表在《光明日报·光明学人》2020年7月27日第11版,因版面字数限制,发表时略有修改和删减,现将原文呈现给读者,特此说明。)

潘老师在家中

(本文转载自微信公众号“邬大光”,作者:邬大光教授)